Wussten Sie, dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu den häufigsten Brandursachen in Unternehmen zählen? Ein regelmäßiger E-Check kann hier nicht nur Leben retten, sondern auch immense Kosten vermeiden. Die DGUV V3 Prüfung ist daher in der Sächsischen Schweiz ein Muss für jeden Betrieb, der auf Sicherheit und Compliance setzen möchte.

Die Geschichte der DGUV V3 Prüfung reicht bis in die 1970er Jahre zurück, als erste Normen für elektrische Sicherheit eingeführt wurden. Heutzutage ist die Prüfpflicht fester Bestandteil des Arbeitsschutzes in Deutschland. Eine aktuelle Studie zeigt, dass etliche Betriebe in der Sächsischen Schweiz durch die Einhaltung dieser Vorschriften ihre Unfallrate drastisch reduziert haben.

Die DGUV V3 Prüfung im Rahmen des E-Checks ist in der Sächsischen Schweiz unerlässlich, um elektrische Anlagen und Betriebsmittel sicher und normgerecht zu halten. Sie reduziert Unfallrisiken und hilft, rechtliche Vorgaben zu erfüllen, wodurch Betriebsunterbrechungen und hohe Kosten vermieden werden können.

E-Check – DGUV V3 Prüfung Sächsische Schweiz

Der E-Check ist ein wichtiges Instrument, um die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte in der Sächsischen Schweiz zu gewährleisten. Er hilft, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und Unfälle zu vermeiden. Die DGUV V3 Prüfung ist dabei unerlässlich und trägt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei. Durch regelmäßige Kontrollen kann die Betriebssicherheit erheblich erhöht werden.

Die Prüfung umfasst verschiedene Aspekte, wie den Zustand der Installationen und die Funktionsfähigkeit der Schutzmaßnahmen. Techniker überprüfen, ob alle Geräte korrekt funktionieren und ob eventueller Verschleiß zu Problemen führen könnte. Hierbei werden spezielle Messgeräte eingesetzt, die präzise Ergebnisse liefern. Es wird empfohlen, die DGUV V3 Prüfung alle vier Jahre durchzuführen.

Einige der häufig überprüften Gegenstände sind:

- Steckdosen und Schalter

- Sicherungskästen

- Maschinen und Produktionsanlagen

- Beleuchtungssysteme

Die Bedeutung der Prüfung kann gar nicht genug betont werden. Ein kleiner Defekt kann schnell zu einem großen Problem werden, wenn er nicht rechtzeitig entdeckt wird. Außerdem können Unternehmen durch die Einhaltung der Vorschriften teure Strafen vermeiden. Die DGUV V3 Prüfung bietet somit nicht nur Schutz, sondern auch wirtschaftliche Vorteile.

Ablauf eines E-Checks in der Sächsischen Schweiz

Der Ablauf eines E-Checks in der Sächsischen Schweiz beginnt mit einer gründlichen Sichtprüfung. Dabei kontrollieren Techniker alle sichtbaren Teile der elektrischen Anlage auf Schäden oder Verschleiß. Anschließend folgen detaillierte Messungen, bei denen die Spannungen und Ströme in den Leitungen überprüft werden. Diese Daten werden genau dokumentiert. So lässt sich der Zustand der Anlage zuverlässig beurteilen.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen. Hierbei wird geprüft, ob Schutzschalter und Sicherungen ordnungsgemäß arbeiten. Zudem werden die Erdungen und Potentialausgleich getestet, um sicherzustellen, dass im Fehlerfall kein gefährlicher Stromfluss entsteht. Diese Tests sind entscheidend für die Sicherheit. Jeder Mangel wird sofort protokolliert.

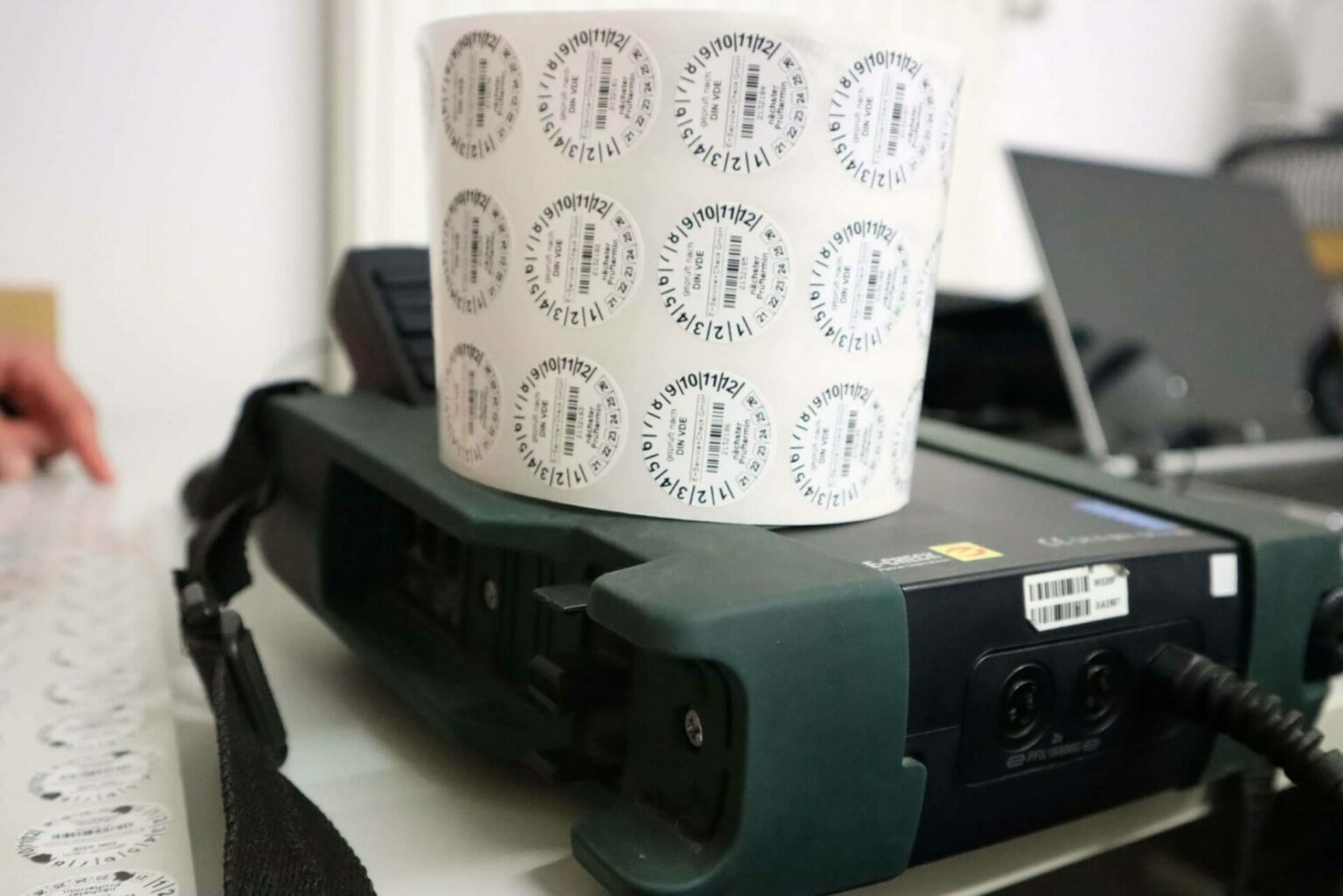

Nach Abschluss der Prüfungen erstellt der Techniker einen ausführlichen Prüfbericht. Dieser enthält alle Messergebnisse und eventuelle Mängel. Falls Reparaturen nötig sind, werden diese ebenfalls dokumentiert. Der Bericht dient als Nachweis, dass die Prüfung gemäß DGUV V3 durchgeführt wurde. Bei Bedarf kann er den Aufsichtsbehörden vorgelegt werden.

Abschließend erhält der Betreiber eine Plakette als Bestätigung der erfolgreichen Prüfung. Diese wird gut sichtbar an der Anlage angebracht. Sie zeigt, dass die Anlage den Sicherheitsvorschriften entspricht. Dadurch wird für jeden sofort erkennbar, dass die elektrische Anlage überprüft wurde. Regelmäßige E-Checks tragen so zur langfristigen Sicherheit bei.

Häufige Prüfmethoden und -geräte

Die Prüfung elektrischer Anlagen umfasst mehrere gängige Methoden. Eine häufig eingesetzte Methode ist die Sichtprüfung, bei der Techniker nach offensichtlichen Mängeln oder Beschädigungen suchen. Danach folgen elektrische Messungen, bei denen Spannungen, Ströme und Widerstände überprüft werden. Diese Prüfungen liefern messbare Daten, die die Sicherheit der Anlage belegen. Alle Ergebnisse werden dokumentiert.

Zu den bedeutsamen Prüfgeräten gehören Multimeter, Isolationstester und Stromzangen. Ein Multimeter misst verschiedene elektrische Größen, wie Spannung und Widerstand. Der Isolationstester prüft die Isolationsfestigkeit von Leitungen, um sicherzustellen, dass kein Stromfluss zur Erdung erfolgt. Stromzangen messen den Stromfluss in einer Leitung, ohne diese zu unterbrechen. Diese Geräte sind für präzise Messungen unerlässlich.

Einige der häufig angewendeten Prüfmethoden sind:

- Schleifenimpedanzmessung

- Isolationswiderstandsmessung

- Prüfung der Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)

- Überprüfung der Erdung

Diese Methoden gewährleisten, dass alle Sicherheitsvorgaben eingehalten werden. Beispielsweise hilft die Schleifenimpedanzmessung dabei, den Kurzschlussstrom zu berechnen und somit den Schutz sicherzustellen. Die Isolationswiderstandsmessung verhindert gefährliche Leckströme. Prüfer nutzen diese Methoden, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen. So tragen sie zur Sicherheit und Zuverlässigkeit elektrischer Anlagen bei.

Vorbeugende Maßnahmen und Wartungsstrategien

Vorbeugende Maßnahmen sind entscheidend, um elektrische Anlagen sicher und funktionsfähig zu halten. Eine regelmäßige Inspektion ist der erste Schritt, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Diese Inspektionen sollten von geschultem Personal durchgeführt werden. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit plötzlicher Ausfälle erheblich. Dokumentation spielt eine wichtige Rolle bei der Verfolgung aller Wartungsarbeiten.

Zudem ist die Ausbildung der Mitarbeiter in Sicherheitsfragen von großer Bedeutung. Wenn alle wissen, worauf sie achten müssen, können viele Probleme bereits im Vorfeld vermieden werden. Schulungen sollten regelmäßig wiederholt und aktualisiert werden. Durch die Vermittlung der richtigen Handhabung und Wartung von Geräten wird das Risiko von Unfällen minimiert. Ein gut geschulter Mitarbeiter ist ein zuverlässiger Mitarbeiter.

Wartungsstrategien beinhalten oft die Durchführung von planmäßigen Überprüfungen. Dazu gehören:

- Kontrollen der Kabel und Leitungen

- Überprüfung der Sicherungskästen

- Regelmäßige Funktionstests der Geräte

Ein gut strukturierter Wartungsplan sorgt dafür, dass keine wichtigen Prüfungen vergessen werden. Solche Pläne legen auch fest, wie häufig welche Geräte überprüft werden müssen. Dabei wird meist die Herstellerempfehlung beachtet. Zusätzlich kann eine Risikobewertung helfen, besonders kritische Geräte häufiger zu überprüfen.

Ein Beispiel für eine regelmäßige Wartungsmaßnahme ist der Austausch abgenutzter oder defekter Bauteile. Dies verlängert die Lebensdauer der Geräte und erhöht deren Sicherheit. Wichtige Ersatzteile sollten stets griffbereit sein, um Ausfallzeiten zu minimieren. Ein gut geführtes Ersatzteillager ist daher unverzichtbar.

Schließlich bietet die moderne Technik einige hilfreiche Tools zur Wartungsunterstützung. Sensoren und Überwachungsgeräte können kontinuierlich den Zustand der Anlagen überwachen. Bei Anomalien schlagen sie Alarm. Diese Echtzeit-Daten ermöglichen eine proaktive Wartung. So lassen sich Probleme lösen, bevor sie größer werden.

Kosten und Förderungsmöglichkeiten

Die Kosten für einen E-Check können je nach Umfang und Größe der elektrischen Anlagen variieren. Einfache Inspektionen kosten oft nur ein paar Hundert Euro. Größere Anlagen mit vielen Geräten können hingegen mehrere Tausend Euro kosten. Wichtig ist, die Kosten als Investition in die Sicherheit und Vermeidung von Folgeschäden zu betrachten. Ungeprüfte Anlagen können teure Betriebsunterbrechungen verursachen.

Förderungsmöglichkeiten sind zahlreich, um die finanziellen Belastungen zu reduzieren. Verschiedene Programme bieten Unterstützung für Unternehmen, die in die Sicherheit ihrer Anlagen investieren möchten. Zu diesen Programmen gehören unter anderem staatliche Zuschüsse und vergünstigte Kreditmöglichkeiten. Unternehmen sollten sich hier gut informieren, um alle verfügbaren Optionen zu nutzen. Eine Übersicht der Förderung kann oft auf den Websites der zuständigen Behörden gefunden werden.

Eine der bekanntesten Förderungen in diesem Bereich ist:

- KfW-Energieeffizienzprogramm

- BAFA-Förderung für Querschnittstechnologien

- Investitionszuschüsse des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Diese Programme gewähren finanzielle Unterstützung für Investitionen in sichere und effiziente Technologien. Die Beantragung sollte jedoch gut geplant werden, da bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Oftmals müssen Unternehmen belegen, dass die Mittel zweckgebunden verwendet werden. Eine sorgfältige Dokumentation hilft, den Prozess zu erleichtern. So können die entsprechenden Mittel schnell freigegeben werden.

Die Beantragung solcher Förderungen erfordert in der Regel einige Dokumente. Dazu gehören ein Kostenvoranschlag und ein Nachweis über die geplanten Maßnahmen. Falls erforderlich, sollten Fachleute zurate gezogen werden, um die Antragstellung zu unterstützen. Elektriker und Sicherheitsingenieure können wertvolle Hinweise geben. Ihre Expertise hilft, die notwendigen Nachweise korrekt zu erbringen.

Insgesamt kann eine gut geplante Kosten- und Förderungsstrategie die finanzielle Belastung durch den E-Check deutlich senken. Die Kombination von staatlichen Zuschüssen und selbst initiierten Maßnahmen maximiert den Nutzen. Eine Investition in die Sicherheit zahlt sich immer aus. Schließlich steht die Sicherheit der Mitarbeiter und der Betriebserfolg auf dem Spiel.

Wichtige Erkenntnisse

- E-Check-Kosten variieren je nach Anlagengröße und -umfang.

- Staatliche Zuschüsse können die finanziellen Belastungen reduzieren.

- Programme wie das KfW-Energieeffizienzprogramm bieten Unterstützung.

- Beantragungen erfordern genaue Dokumentation und Planung.

- Investitionen in Sicherheit zahlen sich langfristig aus.

Häufig gestellte Fragen

Der E-Check und die DGUV V3 Prüfung sind wichtige Themen, wenn es um die Sicherheit elektrischer Anlagen geht. Hier beantworten wir einige häufig gestellte Fragen zu diesem Thema.

1. Wie oft sollten E-Checks in einem Unternehmen durchgeführt werden?

E-Checks sollten in der Regel alle vier Jahre durchgeführt werden. Dies ist die Empfehlung, um sicherzustellen, dass alle elektrischen Anlagen und Geräte ordnungsgemäß funktionieren. In manchen Branchen oder bei intensiver Nutzung könnte eine häufigere Überprüfung sinnvoll sein. Regelmäßige Inspektionen helfen, technische Defekte frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

2. Welche Geräte werden während eines E-Checks überprüft?

Während eines E-Checks werden verschiedene Geräte überprüft, einschließlich Steckdosen, Schalter und Sicherungskästen. Auch Maschinen und Produktionsanlagen sowie Beleuchtungssysteme werden genau inspiziert. Die Überprüfung umfasst sowohl einfache Haushaltsgeräte als auch komplexe industrielle Maschinen. So wird sichergestellt, dass alle Komponenten den Sicherheitsstandards entsprechen.

3. Welche Kosten sind mit einem E-Check verbunden?

Die Kosten für einen E-Check können stark variieren. Für kleine Anlagen beginnen die Preise bei ein paar Hundert Euro. Größere und kompliziertere Anlagen können mehrere Tausend Euro kosten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Kosten als Investition in die Sicherheit gesehen werden sollten.

4. Gibt es Förderungsmöglichkeiten für E-Checks?

Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für E-Checks und Sicherheitsprüfungen. Programme wie das KfW-Energieeffizienzprogramm oder die BAFA-Förderung bieten finanzielle Unterstützung. Unternehmen sollten sich über diese Optionen informieren. Eine sorgfältige Dokumentation ist in der Regel erforderlich, um die Fördermittel zu beantragen.

5. Warum ist der E-Check so wichtig für die Sicherheit?

Der E-Check ist wichtig, weil er hilft, elektrische Gefahren frühzeitig zu erkennen. Dadurch werden Unfälle und Brände verhindert. Darüber hinaus sorgt er dafür, dass alle Geräte und Anlagen den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Dies ist nicht nur für die Sicherheit der Mitarbeiter, sondern auch für den reibungslosen Betrieb des Unternehmens von großer Bedeutung.

Fazit

Der E-Check und die DGUV V3 Prüfung in der Sächsischen Schweiz sind unverzichtbar für die Sicherheit elektrischer Anlagen. Regelmäßige Überprüfungen verhindern Unfälle und minimieren das Risiko von Brandschäden. Dabei tragen sie wesentlich zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei und sichern den reibungslosen Betrieb.

Investitionen in Sicherheit und vorbeugende Maßnahmen zahlen sich langfristig aus. Unternehmen können auch von Fördermöglichkeiten profitieren, um finanzielle Belastungen zu reduzieren. So wird nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Wirtschaftlichkeit gesteigert.